Bem-vindos à Maison du Brésil

Eventos na Maison du Brésil

Expressions culturelles traditionnelles – Colloque 25-27 juin 2025

L'objectif de cet événement est d'aborder l'importance des expressions culturelles traditionnelles, qui font partie du patrimoine matériel et immatériel des peuples autochtones, et de réfléchir aux processus d'appropriation et d'expropriation des connaissances et des traditions des peuples autochtones du Brésil, [...]

Couer de l’UNICAMP – 9 juin 2025 19h

L’UNICAMP et l’Université Paris 8 présentent le chœur de cette prestigieuse université brésilienne, qui interprète un répertoire musical varié dans l’ambiance de la salle Lucio Costa.

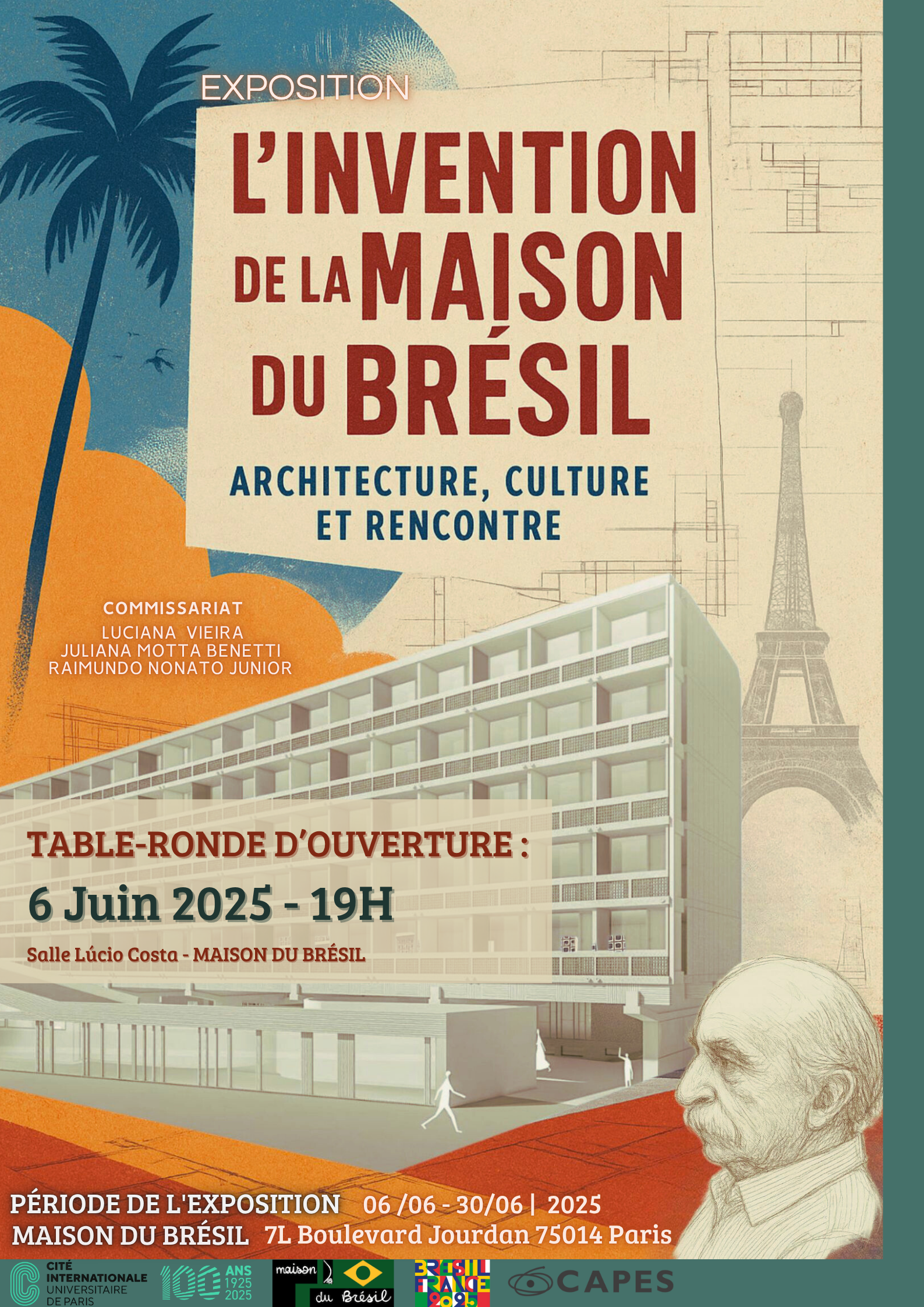

L’Invention de la Maison du Brésil – Exposition de 6-30 Juin 2025

Avec le Commissariat de Luciana Vieira, Juliana Motta Benetti e Raimundo Nonato Junior, chercheurs de la Maison du Brésil, cette exposition explore les contexte historique et architecturel de la création de notre maison aux années 1950. Dans le hall de [...]

Uyrá: La restitution de la foret – Projection 4 juin 2025 19h

Dans le contexte du projet Le Brésil à l'Ecran, en partenariat avec EHESS et ENSA-Versailles, nous proposons le film de Juliana Curi, sur l'importance de communautés autochtones dans la conservation et récupération de la forêt amazonienne. La projection sera suivie d'un [...]

Entre dispositifs: Foucaut et Schérer – 28 mai 2025 à 15h00

Table ronde avec Prof. Carlos José Martins (UNESP-Dep. Education) et Dr. Eduardo Pereira Batista (UNICAMP-Fac. Education) explorant l'univers des concepts théoriques de Foucaut et Schérer. Diffuser aussi en visio.

Etudes Psychanalytiques en Education: Recherches au Brésil et en France – 28 mai 2025

Table rode avec le Professeur Leandro Lajonquière de l'Université Paris 8 et USP. Nous proposons un débat avec une vision binationale de la recherche psychanalytique associée à la contemporanéité de l’éducation. Les différences et similarités entre les réalités française et [...]

Fête Maison du Brésil – 23 mai 2025

Ça y est, c'est enfin arrivé… et vous ne voulez surtout pas la manquer ! Vendredi 23 mai de 17h-02h, la Maison du Brésil organise la fête la plus animée de la Cité International pour ses 100 ans d'existence ! [...]

Interlocutions sur les violences faites aux femmes – 27 mai 2025

Proposé par des professeures universitaires brésiliennes et françaises, ce débat met en évidence la situation alarmante des violences faites aux femmes au Brésil et en Europe. Les expériences issues des pratiques académiques dans le développement de la recherche et de [...]

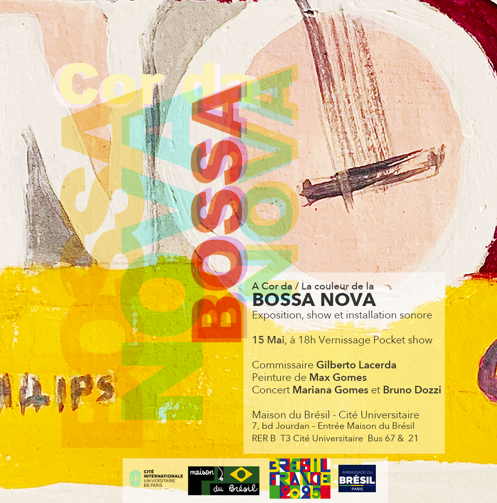

La Couleur de la Bossa Nova – Exposition 15 au 30 mai 2025

L'artiste Max Gomes propose une vision polychromatique à partir des couleurs des pochettes de disques de la Bossa Nova des années 1950. La visualité chromatique de ce mouvement musical majeur, la Bossa Nova, est réimaginée à travers la peinture, le [...]

Saison France-Brésil 2025 – Le Brésil à la Maison

Em junho de 2023, os presidentes do Brasil e da França decidiram organizar uma Temporada França-Brasil em 2025 para dar um novo impulso à relação bilateral e fortalecer nossas respostas comuns aos desafios políticos, sociais e ecológicos contemporâneos. A Temporada Cruzada 2025 também marca as celebrações de dois séculos de amizade entre a França e o Brasil. Multidisciplinar, cultural, social e engajada, a Temporada acontecerá na França e, em seguida, no Brasil, de abril a dezembro de 2025, com um prelúdio previsto na França a partir de janeiro.

Esta nova Temporada será construída em torno de três temas principais: o clima e a transição ecológica, a diversidade das sociedades e o diálogo com a África, além da democracia e a globalização equitativa. Esses temas são os eixos estratégicos para a elaboração de uma programação conjunta.

O envolvimento das instituições francesas e brasileiras, bem como das universidades, é fortemente incentivado para promover ações conjuntas e enriquecer a colaboração bilateral entre os dois países. A pesquisa e os intercâmbios acadêmicos entre as instituições voltam a ser destacados para avançar em direção a objetivos comuns diante dos desafios globais.

A iniciativa Le Brésil à la Maison é uma ação da Fundação Maison du Brésil, em parceria com a CAPES e a Embaixada do Brasil na França, visando dar visibilidade às ações acadêmicas e culturais bilaterais.

Entre fevereiro e setembro de 2025, eventos acadêmicos, culturais e festivos serão organizados na Maison du Brésil, na Cité Internationale Universitaire de Paris. Esses eventos reunirão residentes e convidados para celebrar a grande amizade entre os dois países.

A agenda também envolverá um conjunto de universidades brasileiras e francesas em diversas iniciativas em Paris.

A iniciativa “O Brasil vai à Universidade” é um projeto de divulgação acadêmica promovido pela Fundação Maison du Brésil, em parceria com a CAPES e a Embaixada do Brasil na França. Com foco na valorização das ações bilaterais, essa iniciativa destaca especialmente os eventos organizados pelas universidades parisienses, ampliando a visibilidade das oportunidades acadêmicas entre a França e o Brasil. Ao fortalecer os programas existentes e incentivar a mobilidade estudantil, ela contribui para dinamizar o diálogo sobre os grandes desafios da cooperação franco-brasileira.